Face à l’augmentation constante des coûts énergétiques et aux enjeux climatiques, l’installation de panneaux solaires représente aujourd’hui un investissement stratégique pour tout propriétaire immobilier. Cette solution, à la croisée de l’économie domestique et de l’engagement écologique, transforme votre toiture en véritable centrale de production d’énergie renouvelable. Plongeons dans ce guide complet qui vous accompagnera pas à pas vers l’autonomie énergétique.

Les fondamentaux de l’énergie solaire pour votre habitation

L’énergie solaire photovoltaïque constitue désormais un pilier incontournable de la transition énergétique française. En convertissant directement les rayons du soleil en électricité, cette technologie mature offre une alternative concrète aux énergies fossiles, tout en s’inscrivant parfaitement dans le cadre des nouvelles loi immobilier favorisant la rénovation énergétique.

Pourquoi investir dans le photovoltaïque en 2025 ?

L’installation de panneaux solaires représente bien plus qu’une simple tendance écologique. C’est un investissement réfléchi qui répond à plusieurs objectifs concrets :

- Réduction significative des factures d’électricité : Selon l’ADEME, une installation bien dimensionnée peut couvrir entre 20% et 80% des besoins énergétiques d’un foyer, voire davantage avec un système de stockage.

- Valorisation immobilière : Une étude récente démontre qu’un bien équipé de panneaux solaires se vend en moyenne 4,1% plus cher qu’un bien comparable sans installation photovoltaïque.

- Indépendance énergétique : Dans un contexte de volatilité des prix de l’énergie, produire sa propre électricité offre une sécurité appréciable.

- Engagement environnemental : Chaque kWh produit par votre installation évite l’émission d’environ 90g de CO₂ comparé au mix électrique européen.

Le contexte actuel est particulièrement favorable avec la convergence de trois facteurs clés : la baisse continue du coût des équipements (environ -70% en dix ans), l’amélioration des rendements technologiques, et le maintien de dispositifs incitatifs dans le cadre de la loi immobilier actuelle.

Évaluation préliminaire : votre toiture est-elle adaptée ?

Avant de vous lancer dans un projet d’installation solaire, une analyse approfondie de votre situation est indispensable. Cette étape fondamentale déterminera la faisabilité et la rentabilité de votre investissement.

Critères techniques essentiels

L’efficacité d’une installation photovoltaïque dépend de plusieurs paramètres techniques qu’il convient d’évaluer avec précision :

- Orientation optimale : Une orientation plein sud maximise la production (100% du potentiel), mais les orientations sud-est et sud-ouest restent très performantes (90-95% du potentiel).

- Inclinaison idéale : En France métropolitaine, une inclinaison entre 30° et 35° offre les meilleurs rendements annuels, mais une plage de 15° à 50° reste tout à fait viable.

- Absence d’ombrage : Même une ombre partielle peut réduire significativement la production. Une analyse des masques solaires (arbres, bâtiments voisins, cheminées) est donc cruciale.

- Surface disponible : Pour une installation résidentielle standard de 3 kWc, comptez environ 15-20 m² de surface exploitable.

- État et structure de la toiture : Votre couverture doit être en bon état et suffisamment solide pour supporter le poids additionnel (environ 15-20 kg/m²).

De nombreux installateurs proposent aujourd’hui des études préliminaires utilisant des outils de modélisation 3D et des données météorologiques locales pour estimer avec précision votre potentiel de production.

Considérations administratives préalables

Le cadre réglementaire entourant l’installation de panneaux solaires s’est considérablement simplifié ces dernières années, mais certaines démarches restent incontournables :

- Déclaration préalable de travaux : Obligatoire dans la plupart des cas, sauf pour les installations au sol de moins de 3 kWc et d’une hauteur inférieure à 1,80 m.

- Contraintes d’urbanisme : Vérifiez les dispositions du PLU de votre commune et les éventuelles restrictions en zone protégée (monuments historiques, sites classés).

- Consultation de votre assureur : Informez votre assureur pour adapter votre contrat multirisque habitation.

Ces vérifications préliminaires vous éviteront bien des désagréments ultérieurs et vous permettront d’intégrer tous les paramètres dans votre calcul de rentabilité.

Sélection des équipements : faire les bons choix technologiques

La qualité et la pertinence des équipements choisis détermineront en grande partie la performance et la longévité de votre installation. Un investissement judicieux dans des composants adaptés à votre situation garantira un retour sur investissement optimal.

Les différentes technologies de panneaux solaires

Le marché propose aujourd’hui plusieurs technologies de modules photovoltaïques, chacune présentant des caractéristiques spécifiques :

| Technologie | Efficacité | Coût moyen | Durée de vie | Cas d’usage idéal |

|---|---|---|---|---|

| Monocristallin (PERC/TOPCon) | 20-23% | 300-450€/panneau | 30-35 ans | Surface limitée, recherche de haute performance |

| Polycristallin | 15-18% | 250-350€/panneau | 25-30 ans | Bon compromis coût/performance, grande surface disponible |

| Couche mince (CIS/CIGS) | 10-13% | 200-300€/panneau | 20-25 ans | Climats chauds, toitures légères, intégration architecturale |

| Bifacial | 22-25% (effectif) | 350-500€/panneau | 30-35 ans | Surfaces réfléchissantes, installations sur toits plats |

Le choix de la technologie dépendra de vos contraintes spécifiques, notamment la surface disponible, votre budget et vos objectifs de production. Pour une résidence principale standard, les panneaux monocristallins représentent souvent le meilleur compromis, offrant un excellent rendement sur une surface réduite.

L’onduleur : le cœur de votre installation

Souvent négligé, l’onduleur joue pourtant un rôle crucial dans la performance globale du système. Il convertit le courant continu produit par les panneaux en courant alternatif compatible avec votre réseau domestique. Plusieurs options s’offrent à vous :

- Onduleur string (centralisé) : Solution classique et économique, idéale pour les toitures homogènes sans ombrage.

- Micro-onduleurs : Installés directement sous chaque panneau, ils optimisent la production en cas d’ombrage partiel et facilitent la surveillance module par module.

- Optimiseurs de puissance : Solution intermédiaire combinant un onduleur central avec des optimiseurs individuels sur chaque panneau.

Pour une installation résidentielle standard, comptez entre 800€ et 2000€ pour l’onduleur, selon la technologie et la puissance. Notez que sa durée de vie (10-15 ans) est généralement inférieure à celle des panneaux, impliquant un remplacement en cours de vie de l’installation.

Systèmes de stockage : vers l’autonomie énergétique

L’ajout d’une batterie de stockage permet d’augmenter significativement votre taux d’autoconsommation, en conservant l’énergie produite pendant la journée pour une utilisation en soirée. Cette option, autrefois onéreuse, devient de plus en plus accessible :

- Batteries lithium-ion : La technologie dominante, offrant d’excellentes performances (5000-8000 cycles) et une densité énergétique élevée.

- Batteries LFP (Lithium Fer Phosphate) : Plus sécuritaires et durables (jusqu’à 10000 cycles), quoique légèrement moins denses.

Pour un foyer moyen, une capacité de stockage de 5 à 10 kWh représente un bon dimensionnement, pour un investissement supplémentaire de 5000 à 10000€. Bien que conséquent, cet investissement peut s’avérer rentable dans les régions où le prix de l’électricité est élevé ou les coupures fréquentes.

N’oubliez pas que l’intégration d’un système de stockage peut vous permettre d’accéder à certaines astuce immobilier en matière de fiscalité, notamment une TVA réduite sous certaines conditions.

Le processus d’installation : étapes techniques et meilleures pratiques

L’installation proprement dite de votre système photovoltaïque doit être réalisée dans les règles de l’art pour garantir sécurité, performance et longévité. Voici les principales étapes de ce processus qui s’étale généralement sur 2 à 5 jours selon la complexité du projet.

Préparation de la toiture et mise en place de la structure

Cette première phase est cruciale car elle garantit l’intégrité de votre couverture et la solidité de l’ensemble :

- Vérification et préparation : Inspection détaillée de la charpente et de la couverture, remplacement éventuel des tuiles endommagées.

- Installation des points d’ancrage : Fixation des crochets ou rails selon le type de couverture (tuiles, ardoises, bac acier, etc.).

- Mise en place des rails de support : Montage du système d’intégration qui accueillera les panneaux.

- Étanchéité : Application minutieuse des solutions d’étanchéité adaptées à votre type de toiture.

La qualité des fixations et de l’étanchéité est primordiale : une installation défectueuse peut entraîner des infiltrations d’eau et compromettre l’intégrité de votre toiture. Exigez des composants certifiés et des techniques conformes aux DTU (Documents Techniques Unifiés) en vigueur.

Installation électrique et raccordements

Le volet électrique de l’installation requiert une expertise spécifique et le respect scrupuleux des normes de sécurité :

- Pose des panneaux : Fixation des modules sur la structure porteuse selon le plan d’implantation.

- Câblage DC : Connexion des panneaux entre eux et acheminement vers l’onduleur via des câbles spécifiques résistants aux UV.

- Installation de l’onduleur : Montage dans un espace ventilé, idéalement proche du tableau électrique pour limiter les pertes.

- Mise en place des protections : Installation des dispositifs de sécurité (parafoudre, disjoncteurs, etc.).

- Raccordement au réseau : Connexion au tableau électrique existant et mise en place du compteur de production.

L’ensemble des travaux électriques doit impérativement être réalisé par un professionnel qualifié, idéalement certifié QualiPV ou équivalent. À l’issue de l’installation, un contrôle rigoureux et des tests de performance seront effectués pour valider la conformité et le bon fonctionnement du système.

Mise en service et démarches administratives finales

Une fois l’installation technique achevée, plusieurs étapes administratives sont nécessaires avant de pouvoir profiter pleinement de votre production solaire :

- Consuel : Obtention du certificat de conformité électrique, obligatoire pour toute nouvelle installation.

- Demande de raccordement : Finalisation du dossier auprès d’Enedis pour les installations raccordées au réseau.

- Contrat d’achat : Signature du contrat avec l’acheteur obligé (EDF OA ou autre) si vous optez pour la vente de tout ou partie de votre production.

- Déclaration fiscale : Enregistrement de votre installation pour bénéficier des avantages fiscaux applicables.

Ces démarches peuvent sembler fastidieuses, mais la plupart des installateurs professionnels proposent aujourd’hui un accompagnement administratif complet, vous libérant de ces contraintes bureaucratiques.

Aspects financiers : investissement, rentabilité et aides disponibles

L’aspect économique reste souvent le critère décisif dans un projet d’installation solaire. Une analyse financière rigoureuse vous permettra d’évaluer précisément la rentabilité de votre investissement et d’optimiser votre retour sur investissement.

Budget global et décomposition des coûts

Le coût d’une installation photovoltaïque varie considérablement selon sa puissance, la qualité des équipements et la complexité de mise en œuvre. À titre indicatif, voici une estimation des prix moyens constatés en 2025 :

- Installation 3 kWc (environ 15m²) : 8 000 à 12 000 € TTC

- Installation 6 kWc (environ 30m²) : 14 000 à 18 000 € TTC

- Installation 9 kWc (environ 45m²) : 20 000 à 25 000 € TTC

Ces montants se répartissent généralement comme suit :

- Matériel (panneaux, onduleur, structure) : 60-70%

- Main d’œuvre : 20-30%

- Démarches administratives et raccordement : 5-10%

Il est important de noter que les économies d’échelle s’appliquent : le coût au kWc diminue significativement avec la taille de l’installation.

Dispositifs d’aide et incitations fiscales

Pour alléger cet investissement initial, plusieurs mécanismes de soutien sont disponibles :

- Prime à l’autoconsommation : Aide forfaitaire versée sur 5 ans, dégressif selon la puissance (jusqu’à 380€/kWc pour les petites installations).

- Tarif d’achat préférentiel : Pour la vente du surplus ou la vente totale, avec des contrats garantis sur 20 ans.

- TVA réduite à 10% : Applicable aux installations résidentielles de moins de 3 kWc.

- Aides locales : De nombreuses collectivités territoriales proposent des subventions complémentaires.

Ces dispositifs évoluent régulièrement dans le cadre des politiques énergétiques nationales. La astuce immobilier du moment consiste à combiner judicieusement ces différentes aides pour maximiser votre retour sur investissement.

Calcul de rentabilité et retour sur investissement

L’analyse financière d’un projet solaire doit intégrer de nombreux paramètres :

- Production annuelle estimée : En France métropolitaine, comptez entre 900 et 1400 kWh/kWc selon votre localisation.

- Taux d’autoconsommation : Proportion de l’électricité produite que vous consommez directement (généralement 30-40% sans batterie, 60-80% avec).

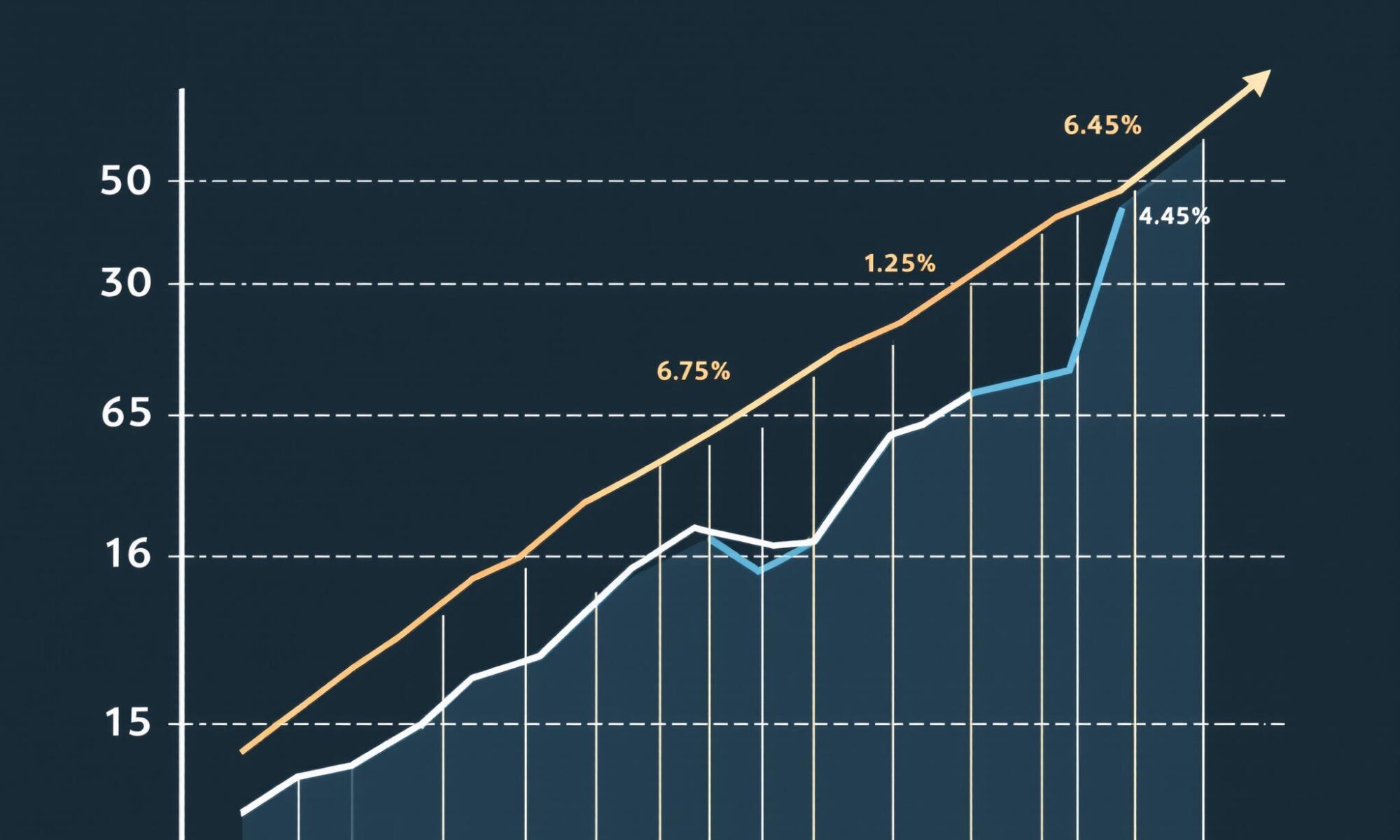

- Évolution du prix de l’électricité : Facteur crucial dans le calcul de rentabilité, avec une tendance haussière observée (+3-4% annuels).

- Dégradation des performances : Les panneaux perdent environ 0,5-0,7% de rendement chaque année.

En intégrant ces éléments, le temps de retour sur investissement se situe généralement entre 8 et 15 ans selon les configurations, pour une durée de vie totale de 25 à 30 ans. Au-delà de cette période d’amortissement, votre installation continuera à produire une électricité quasiment gratuite pendant encore de nombreuses années.

Entretien et optimisation : maximiser la durée de vie de votre installation

Une installation solaire représente un investissement sur le long terme. Une maintenance appropriée et quelques bonnes pratiques vous permettront d’optimiser sa performance et sa longévité.

Maintenance préventive et surveillance

Contrairement aux idées reçues, les panneaux solaires nécessitent un entretien minimal mais régulier :

- Nettoyage des modules : 1 à 2 fois par an, idéalement au printemps et à l’automne, pour éliminer poussières et débris qui peuvent réduire le rendement de 5 à 10%.

- Inspection visuelle : Vérification périodique de l’état des panneaux, des fixations et des câbles pour détecter d’éventuelles anomalies.

- Contrôle des performances : Suivi régulier de la production via le monitoring pour identifier rapidement toute baisse anormale de rendement.

Certains installateurs proposent des contrats de maintenance incluant ces interventions, une option particulièrement recommandée pour les installations de grande taille ou difficiles d’accès.

Optimisation de la consommation

Pour maximiser les bénéfices de votre installation, adaptez vos habitudes de consommation au profil de production :

- Programmation des appareils énergivores : Privilégiez l’utilisation du lave-linge, sèche-linge ou lave-vaisselle pendant les heures d’ensoleillement maximal.

- Systèmes de gestion intelligente : Les dispositifs de domotique permettent d’automatiser le déclenchement des appareils en fonction de la production solaire.

- Monitoring actif : Utilisez les applications de suivi pour visualiser en temps réel votre production et ajuster votre consommation en conséquence.

Ces pratiques peuvent augmenter votre taux d’autoconsommation de 30% à plus de 50%, améliorant significativement la rentabilité globale de votre installation.

Vers un habitat énergétiquement autonome

L’installation de panneaux solaires représente souvent la première étape vers un habitat plus autonome et respectueux de l’environnement. Cette démarche s’inscrit dans une vision globale de la maison connectée, où production d’énergie, gestion intelligente et sobriété énergétique se complètent harmonieusement.

En franchissant le pas de l’énergie solaire, vous ne réalisez pas seulement un investissement financièrement judicieux, vous participez activement à la transition énergétique et vous préparez votre habitat aux défis de demain. Les technologies continuent d’évoluer rapidement, avec des rendements toujours plus élevés et des solutions de stockage de plus en plus accessibles, ouvrant la voie à une véritable autonomie énergétique.

Que vous optiez pour une petite installation en autoconsommation ou un système plus ambitieux, l’énergie solaire constitue aujourd’hui une réponse concrète et mature aux enjeux énergétiques contemporains. En suivant les conseils de ce guide et en vous entourant de professionnels qualifiés, vous maximiserez les chances de succès de votre projet solaire et son impact positif sur votre quotidien comme sur l’environnement.